Frau Linster, was ist die wichtigste Küchenzutat für eine Sterneköchin?

Die Liebe.

Oh je. Wer keinen Partner hat, kocht schlechter?

Nein, man muss nicht unbedingt in einen Mann – aber in das Leben verliebt sein. Wer mit Liebe kocht, überträgt diesen Zauber auch mit seinem Essen.

Misslingen Ihnen die Gerichte, wenn Sie schlecht drauf sind?

Wenn ich motzig bin? Dann habe ich meist noch besser gekocht. Ich habe in meinem Restaurant schon Tage gehabt, an denen ich alles fallenlassen wollte. Aber sobald man zu ein paar anderen Leuten lieb ist, kriegt man das zurück. Dann geht’s schon besser.

Was ist Ihr Trostessen, wenn Ihnen das Leben mal übel mitspielt?

Ich esse dann keine Nudeln oder Schokolade sondern „Kniddelen“, luxemburgische Mehlklöße. Ein schnelles, billiges Gericht, das gut schmeckt und einem ein Gefühl von Herzenswärme gibt.

Was unterscheidet weibliche von männlichen Spitzenköchen?

Frauen haben eine andere Sensibilität. Männer gucken auf das Resultat, ich gehe zuerst auf den Geschmack. Frauen haben auch ein anderes Gespür für das Soziale, fürs Personal. Ich habe früher auch wie Männer öfter rumgeschrien in der Küche, aus Angst, mein Ziel nicht zu erreichen. Aber das kostete nur Energie. Dann habe ich das Schreien gelassen.

BACKEN MACHT GLÜCKLICH – BACKEN IST IHRE LEIDENSCHAFT

DAS RESTAURANT „LÉA LINSTER“ IN FRISANGE IST DIE KULINARISCHE HEIMAT DER STERNEKÖCHIN

GEBACKENE VERFÜHRUNG – LÉAS MADELEINES GABEN IHREM BISTRO „PAVILLON MADELEINE“ DEN NAMEN

Worum beneiden Sie Ihre männlichen Kollegen?

Darum, dass sie so selbstverständlich in ihrer Welt der Küche leben. Frauen müssen sich immer noch behaupten, wenn sie da mitmischen wollen. Ich war zuletzt in zwei, drei Talkshows wegen meines Buches: Dort hat man mir ein Filmchen vorgespielt, wo ich 1989 in der Biolek-Sendung „Mensch Meier“ sagte: „Ich heiße Léa Linster, komme aus Luxemburg und habe gerade eine Frauendomäne zurückerobert – das Kochen.“ Und trotzdem haben Frauen in dieser Domäne noch immer fast keine Chance.

Das liegt vielleicht auch daran, dass etliche Männer noch so denken wie Paul Bocuse, der mal postulierte: „Frauen gehören ins Schlafzimmer, nicht in die Profiküche.“

Ich liebe Paul Bocuse. Ich mag wohlwollende Machos wie ihn –Männer, die eine tolle Position haben und tüchtigen Frauen helfen, Erfolg zu haben. Das hat Bocuse auch mit mir gemacht. Er hat damals, als ich 1989 den Bocuse d’Or verliehen bekam, gesagt: „Kindchen, hier stehen 250 Journalisten, und sie sind nur für Dich da.“ Das war sehr großzügig. Deshalb war es mir immer wichtig, dass ich ihn nie enttäusche mit meiner Arbeit. Ebensowenig wie meinen Vater. Beide haben immer an mich geglaubt.

1987 bekamen Sie Ihren ersten Stern. Wurmt es Sie, dass seither kein zweiter folgte?

Eigentlich ist mir das eher egal. Was ich alles in Deutschland erreichen konnte – Kolumnen, TV-Shows, Bücher, große Bekanntheit –, das grenzt viel mehr an ein Wunder als ein zweiter Stern. Wenn ich ewig auf den zweiten Stern gewartet hätte, wäre ich frustriert statt so lebensfroh. Ein Politiker sagte mir mal, wenn ich einen zweiten Stern wollte, müsste ich dem ein oder anderen ein paar Nettigkeiten zukommen lassen. Sowas mache ich nicht. Es würde mich nicht freuen, über irgendwelche peinlichen Beziehungen Erfolg zu haben. Die schicken Luxemburger Frauen mit ihren schönen Händchen sagen immer: „Lieber gehe ich putzen!“ Bevor ich mir selbst nicht mehr treu bleibe, gehe ich auch lieber putzen.

Ihre Küche ist eher klassisch ausgerichtet. Wie verwegen darf es für Sie sein?

Ich mag Sachen, die in ihrer Komposition harmonisch sind. Aber das Essen darf nicht der Gesundheit schaden. Viele Köche haben sich neuerdings angewöhnt, salzige Sorbets aus Gemüse zu machen oder Gegartes und Rohes zusammen auf einem Teller zu servieren. Für den Magen ist das schwer verdaulich. Mein Prinzip: Gutes Essen muss gute Energie geben. Wenn ein Gast aus meinem Restaurant müde rausgeht, hätte er sein Geld verpulvert.

Die zahlreichen TV-Kochshows mit Promiköchen vermitteln oft den Eindruck, dass Spitzenküche so einfach ist. Alles nur großes Theater?

Wenn das junge Leute anspornt, Koch zu werden, sind solche Sendungen eine schöne Sache. Die Realität ist eine andere. Viele Hobbyköche stellen es sich so träumerisch vor, ein Restaurant aufzumachen. Nach einem Monat würden die meisten aufgeben.

Leute wie Robuchon sind heute eher Marketinggenies als am Herd zu stehen. War bei Ihnen mal die Gefahr, dass Sie sich zwischen TV, Büchern und Ihrem Restaurant verzetteln?

Nein, ich mache das Restaurant immer noch Eins zu Eins. Jemand wie Robuchon hat Verpflichtungen in seinen Läden von Japan bis Macau, das ist eine andere Hausnummer. Die Franzosen sind viel gefragter weltweit. Im Berliner „Waldorf Astoria“ sehen Sie ein Pierre-Gagnaire-Restaurant – aber Sie sehen keinen deutschen Sternekoch in Paris. Und wir Luxemburger sind noch viel weniger gefragt als deutsche Köche.

Stimmt es nicht, dass Sie gerade über ein Lokal in Berlin nachdenken?

Doch, aber das wäre eher was Lockeres, ein kleines Café mit meinen Madeleines oder so. Ab einem gewissen Alter ist zuviel Arbeit schädlich. Ich will mich noch frei fühlen können. Mein amerikanischer Freund Sam sagt immer: „Denk’ an die Kopfschmerzen, die Du bekommst, wenn Du Dir sowas aufhalst!“

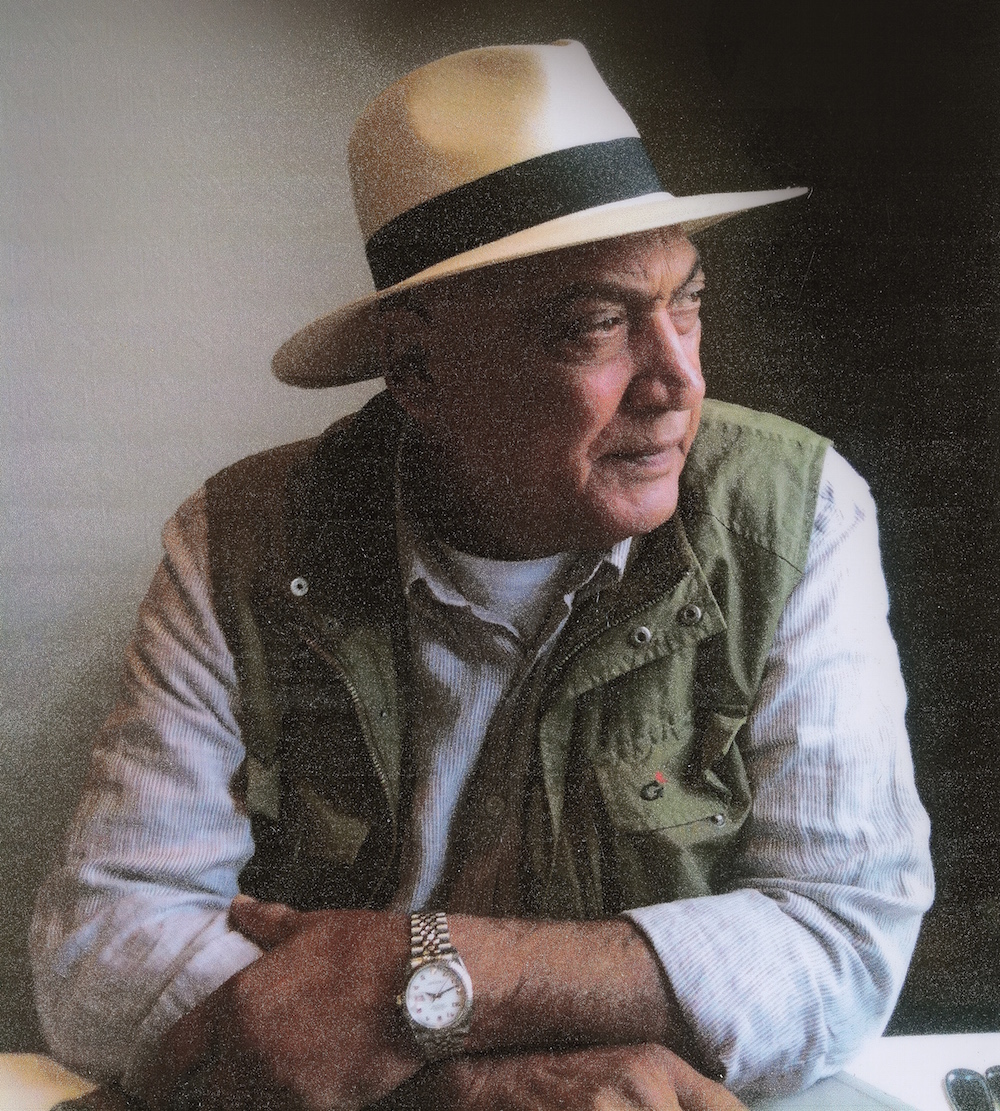

GROSSE LIEBE AUF DISTANZ – LÉA LINSTERS LEBENSGEFÄHRTE SAM

Sam ist seit Jahrzehnten Ihre große Liebe auf Distanz, zwischen Luxemburg und Kalifornien. Was servieren Sie ihm, wenn Sie Ihre Zeit zu Zweit zelebrieren wollen?

Ein richtig schön zartes Filet Mignon. Zusammen mit Kartoffelpüree oder Rösti ist das für ihn ein Hochgenuss.

Kocht Sam auch für Sie, wenn Sie ihn in den USA besuchen?

Aber ja. Er kocht gut Linsensuppe. Ich schaue ihm gern zu, wenn er mit dem Kochlöffel darin herumstöbert. Das Kochen hat bei ihm etwas sehr Gelassenes, Meditatives.

Haben Sie sich je überlegt, einfach zu ihm nach Kalifornien zu ziehen?

Nicht wirklich. Ich würde am liebsten in den Sommermonaten mit meinem Sohn Louis, der schon ins Restaurant eingestiegen ist, hier in Luxemburg arbeiten und in den dunklen Wintermonaten bei Sam sein. Wenn wir es fertigbringen, dass wir trotzdem mehr Zeit miteinander verbringen, dann wäre ich ganz glücklich. Ich liebe es, mit Sam durch Amerika zu reisen, zum Beispiel nach New York. Aber ich mag auch mein Leben in Europa sehr.

Sie sind häufig in Deutschland unterwegs. Was essen Sie dann gern?

Ich liebe Matjesheringe. Meist esse ich, was mir vorgesetzt wird. Europa hat so viele regionale, erhaltenswerte Spezialitäten. Sogenannte Bauernküche wird oft stiefmütterlich behandelt. Ich esse lieber ein gutes Butterbrot als einen mittelmäßigen Hummer.

KOCHEN IST FÜR LÉA LINSTER (FOTO: MIT SOHN LOUIS) VON JEHER BERUFUNG NICHT NUR BERUF

MAL KEIN KOCHBUCH – DERZEITIGER BESTSELLER IM BÜCHERREGAL LÉA LINSTERS AUTOBIOGRAFIE

Ein ganzes Kapitel widmen Sie im Buch den zahlreichen Diäten, die Sie ausprobierten – bis Sie zur „Hummer und Kaviar-Diät“ fanden.

Wenn wir uns nur von Hummer und Kaviar ernähren würden, wären wir alle gertenschlank. Aber das wäre nicht nur zuviel Eiweiß sondern auch ziemlich teuer. Was ich damit eigentlich meine, ist, dass wir wertvolle Speisen zu uns nehmen sollten. Nicht irgendein Stück billiges Stück Fisch oder Fertigprodukte. Wer gut essen möchte, sollte einfach mal auf den Bauernmarkt gehen und sich ein schönes Huhn kaufen. Wer selber kocht, isst schon gesünder, ohne all dieses Salz, Glutamat und den Zucker. Mit meiner „Hummer und Kaviar“-Methode habe ich schon einige Kilos abgenommen. Ich esse bewusst, aber verzichte auf nichts.

Sie lieben auch schöne Kleider oder edle Handtaschen. Was ist sonst noch ein Genuss für Sie?

Zeit für ein schönes Gespräch zu haben. Oder zu tanzen. Ich würde gern mal einen Lehrer kommen lassen, mit zwei, drei Freunden tanzen üben. Wenn ich tanze, bin ich glücklich wie Zorbas der Grieche. Ich liebe es, wenn ich den Kopf nicht brauche, sondern die Musik entscheidet, was der Körper macht.

Welche Bücher lesen Sie gern?

Mein Lieblingsbuch ist „Es muss nicht immer Kaviar sein“ von Johannes Mario Simmel. Thomas Lieven, den Held des Buches, fand ich toll. Es hat mich fasziniert, wie gutes Essen die Romanfiguren bewegt und welche Macht es über den Menschen hat. Das hat mir sehr gut gefallen.

GLÜCKLICH UND INKOGNITO – DIE STERNEKÖCHIN IN IHRER LIEBLINGSMETROPOLE NEW YORK

Léa Linsters Trostgericht – Luxemburger Mehlkniddelen

Wenn uns das Leben übel mitspielt, hilft manchmal nur eine Schüssel ordentliches Trostessen. Das sind Gerichte, deren Geschmack und Duft uns schlagartig wieder in die Kindheit holen, als gut für uns gesorgt wurde, wenn wir uns klein und schwach fühlten. Für manche sind diese Lieblingsgerichte Schokoladenpudding oder Milchreis, für mich sind es die luxemburgischen Mehlnocken – die Kniddelen. Sie helfen garantiert, wenn gar nichts mehr geht.

Rezept für 4–6 Personen

500 g Mehl

6 Eier

200 ml Milch

Salz

20 g zerlassene Butter

Teigvariation

2 Scheiben Weißbrot

100 ml Milch

1 EL saure Sahne

Das Mehl wird mit den Eiern, der Milch, etwas Salz und der zerlassenen Butter zu einem halbfesten Teig verrührt. Die Kniddelen mit einem Esslöffel ausstechen und in reichlich Salzwasser kochen, bis sie oben schwimmen. Danach noch zwei bis drei Minuten im Topf ziehen lassen. Fertig!

Teigvariation: Um den Teig luftiger zu bekommen, können Sie gerne noch etwas Weißbrot (ohne Rinde), das in Milch eingeweicht und gut ausgedrückt wurde, und etwas saure Sahne dazugeben.

Die Knödel schmecken besonders gut mit knusprigen Weißbrotcroûtons oder in einer Speck-Sahne-Soße, die mit etwas Petersilie abgerundet wird. Sticht man die Kniddelen mit einem Teelöffel aus, machen sie sich auch ganz wunderbar als Beilage zu Kalbs- oder Rinderbraten.

Mein Sohn Louis, der die Kniddelen schon als Kind selbst zubereiten konnte, liebt besonders die ganz simple Variante: Die Knödel kommen aus dem kochenden Wasser, und sofort gibt man ordentlich kalte Butter und ein paar Spritzer Maggi dazu. Und sollten Knödel übrig bleiben, lassen sie sich am nächsten Tag gut in Butter aufbraten.